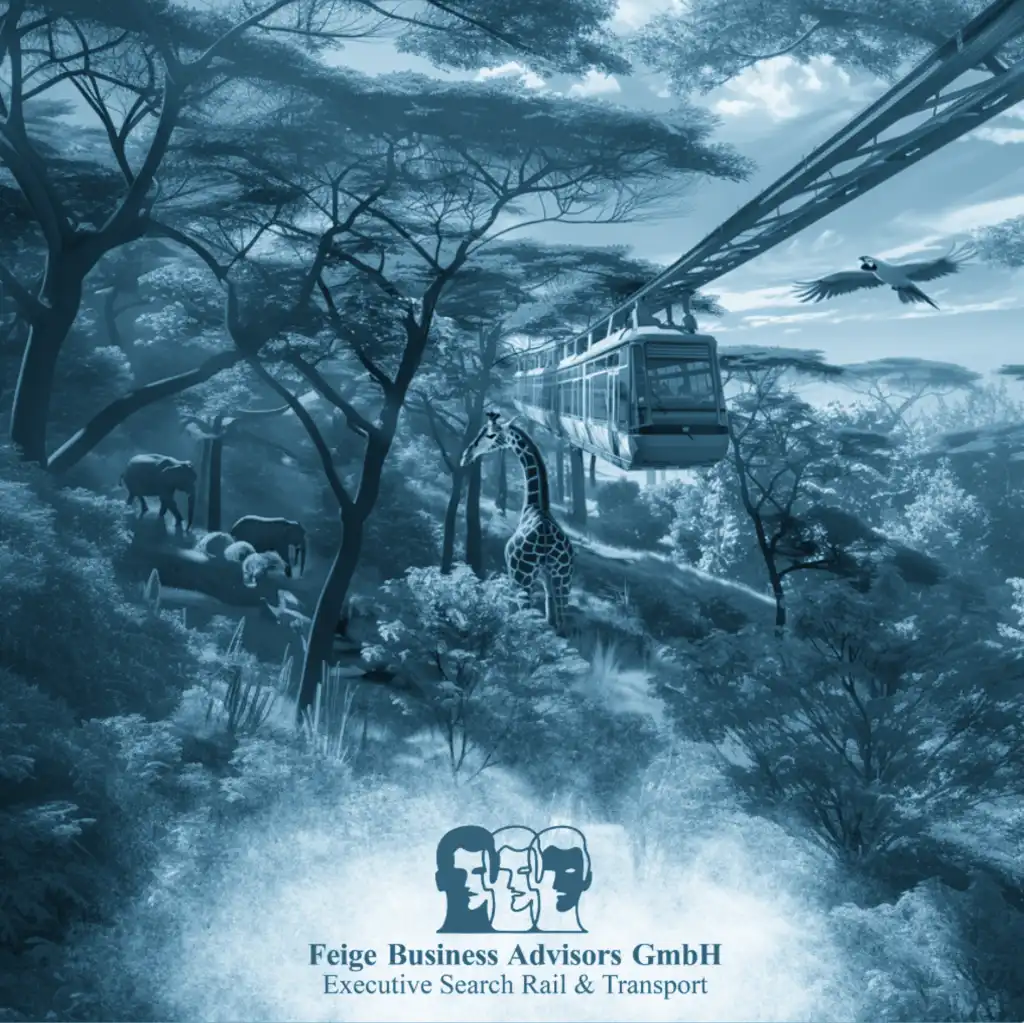

Visionäre Schwebebahn

Die Schwebebahn in Ostafrika: Eugen Langens verlorene Vision – Ein Modell für nachhaltige Mobilität?

Vom Kölner Würfelzucker zum Bahn-Pionier: Eine Geschichte von Genialität, verpassten Chancen und verblüffenden Parallelen zur Gegenwart.

Dieter Feige, März 2024

Visionären gehört die Zukunft. Sie gestalten sie nachhaltig und prägen ganze Epochen. Einer dieser Pioniere war Eugen Langen, der Erfinder der berühmten Wuppertaler Schwebebahn. Doch seine Genialität reichte weit über das Bergische Land hinaus. Schon zuvor hatte der passionierte Konstrukteur die erste Motorenfabrik der Welt, N.A. Otto & Cie., mitbegründet und dort mit Nicolaus Otto den Viertaktmotor zur Betriebsreife entwickelt – eine Keimzelle der späteren Deutz AG, wo sogar Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach mitwirkten.

Die topographisch anspruchsvolle Lage des engen Wuppertals erforderte einst eine neuartige, flächensparende Verkehrslösung. Langens geniale Idee: eine Schwebebahn, die den freien Raum über dem Fluss nutzte. Diese Meisterlösung begeisterte 1901 bei einer Probefahrt sogar Kaiser Wilhelm II. – und doch sollte eine noch kühnere Vision Langens leider auf der Strecke bleiben.

Afrikas verlorene Schwebebahn-Chance: Weniger Kosten, mehr Nachhaltigkeit

Langen hegte die kühne Idee, anstelle von Schmalspurbahnen eine Schwebebahn in der deutschen Kolonie in Ostafrika (heute Tansania) bauen zu lassen. Dort waren für die boomende Plantagenwirtschaft dringend Transportmöglichkeiten zu den Seehäfen gefragt. Eine Schwebebahn bot immense Vorteile:

- Geringere Baukosten durch die Errichtung von Stützpfeilern statt aufwendiger Gleisbetten.

- Deutlich weniger Arbeitskräfte – ein entscheidender Faktor angesichts des Mangels vor Ort.

- Schnellerer Bau im unwegsamen Gelände, da keine aufwendigen Erdarbeiten für den Unterbau nötig waren. Ein Top-Argument, denn der Bahnbau in den deutschen Kolonien lag stark im Verzug.

Langen, hervorragend vernetzt mit Banken und Unternehmen, reifte der Plan für eine Teststrecke bei der Deutz AG. Doch als Langen plötzlich an einer Fischvergiftung starb, übernahm sein Sohn Gottlieb das Projekt. Trotz einer Panne beim ersten Probelauf – die Elektrizität versagte kurzzeitig – wurde 1896 eine rund 650 Kilometer lange Strecke von Morogoro nach Tabora projektiert. Sogar eine zweite, 70-Kilometer-Strecke der Tropenbahn von Daressalam nach Bagamoyo sollte in Angriff genommen werden. Im kaiserlichen Berlin war man begeistert, den Briten und Franzosen eine Lektion in Sachen „Made in Germany“ zu erteilen.

Doch das Schicksal meinte es anders: In der Reichsregierung wehte plötzlich ein anderer Wind, die Finanzierung wurde gestoppt, und 1899 mussten alle Hoffnungen begraben werden. Es blieb beim Embryo. Gemunkelt wurde, die Schmalspur-Lobby und die Stahlschienenindustrie hätten sich durchgesetzt und die zukunftsweisende Idee ausgebremst.

Die "Urwaldbahn" als Modell? Der schmerzhafte Kontrast zum Tren Maya

Hätte man Langens visionäre „Urwaldbahn“ damals in Ostafrika als tragfähige Utopie realisiert, besäße sie heute Modellcharakter für zahlreiche Infrastrukturprojekte weltweit. Nehmen wir den Tren Maya in Mexiko, der ab 2023 auf 1.525 km Trasse rund drei Millionen Touristen durch das Yukatan der Mayas befördern soll. Ein ehrgeiziges Projekt, das jedoch einen schmerzhaften Preis fordert:

- 6.600 Hektar Urwald mit 10 Millionen Bäumen wurden gerodet.

- In das Grundwasser führende, unterirdische und poröse Höhlensystem drang Zement ein, was das einzigartige Ökosystem unwiederbringlich schädigt.

- Landflächen wurden enteignet, die indigene Bevölkerung zwangsumgesiedelt, Teilstrecken unter Militärschutz gebaut.

Eine Schwebebahn nach Langens Prinzip hätte all dies verhindert: Sie hätte umweltschonend und nachhaltig die Kosten minimiert, die Böden nicht ruiniert, das einmalige Ökosystem geschont und die Menschen nicht aufgebracht und vertrieben. Das wäre auch im Sinne der Maya gewesen, die ihre ursprünglichen Siedlungen im Regenwald aufgaben, weil Urbanität nicht im Einklang mit der Natur stand.

Eugen Langen: Ein Vermächtnis und ein Appell für die Zukunft

Eugen Langen reiht sich nicht nur als Schwebebahn-Pionier, sondern auch als Erfinder des industriell gefertigten, erschwinglichen Würfelzuckers (der den Zuckerrübenanbau rund um Köln förderte) in das Walhalla deutscher Visionäre ein – neben Namen wie Daimler, Benz, Bosch, Krupp und Siemens. Sie alle schufen mit ihren revolutionären Erfindungen neuartige Erzeugnisse auf höherer Technologiestufe, gründeten Industriegiganten globalen Ausmaßes mit hoher Wirtschaftskraft und sorgten so für Beschäftigung und Wohlstand. Sie waren die treibende Kraft kultureller Evolution.

Diese damals gegen Widerstände geleisteten kreativen und wertschöpfenden Investitionen in die nächste Zukunft, dieser beherzte Spirit, sollten uns auch heute unternehmerischer Ansporn sein. Wir müssen engagiert und scheuklappenfrei richtungsweisende Innovationen entgegen allen Hemmnissen in die Zukunft befördern, bevor es andere tun. Langens Vision für Ostafrika ist ein Mahnmal und eine Inspiration zugleich: Nachhaltige Lösungen, die Mensch und Umwelt respektieren, sind keine Utopie – sie sind die Zukunft.

Was denken Sie: Welche "verlorenen Visionen" aus der Geschichte könnten heute angesichts globaler Herausforderungen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit wieder Modellcharakter gewinnen?

Ihr Dieter Feige