PARIS - KØBENHAVN

Nord-Express – der ultimative Luxuszug der Belle Époque

Eine europäische Vision auf Schienen

Dieter Feige, August 2021

Vor einigen Wochen blieb ich vor der Schaufensterauslage eines Modelleisenbahnladens plötzlich stehen. Anlass waren nicht die dort ausgestellten Modelle von Märklin und Fleischmann. Meinen Blick fesselte ein im Bodenbereich als Dekoration aufgestelltes, in die Jahre gekommenes emailliertes Zuglaufschild PARIS - KØBENHAVN. Fernreisen mit der Bahn haben mich schon als Kind interessiert, weil meine Eltern und Verwandten mir beispielsweise von Fahrten mit dem Rheingold bis nach Basel erzählten. Meine Eltern berichteten mir später von ihrer spannenden Bahnreise im August 1955 nach Moskau zum Fußballländerspiel UdSSR vs. Deutschland. Die kulturellen und wirtschaftlichen Bedeutungen dieser Strecken waren mir also bekannt. Doch die Express-Strecke Paris - Kopenhagen kannte ich bis dato nicht. Das Schild war folglich Anstoß für eine Recherche, die in die Zeit der Belle Époque zurückführte.

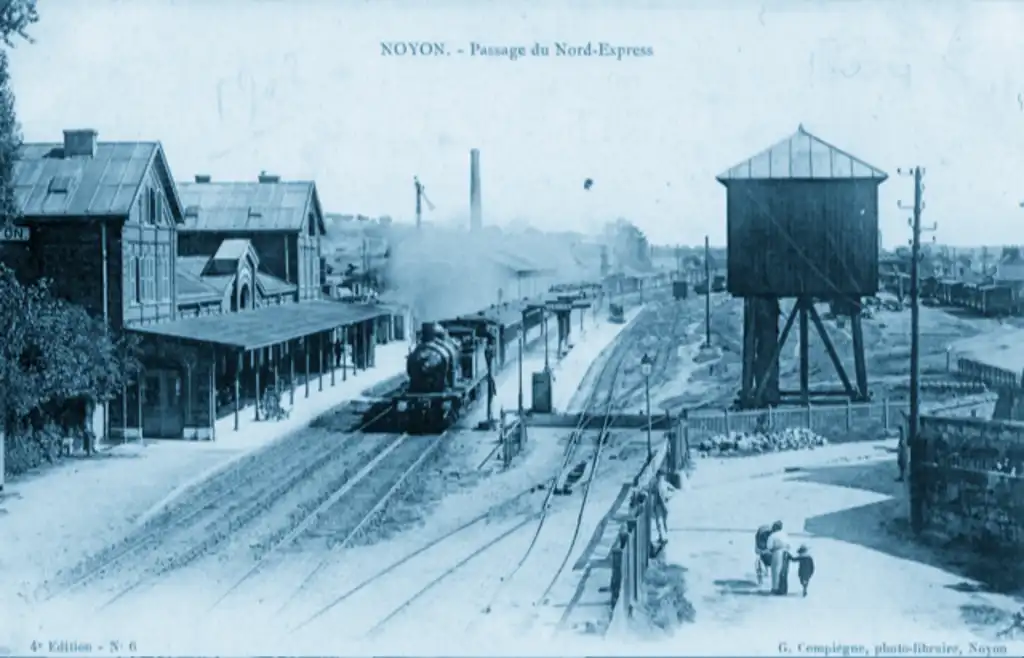

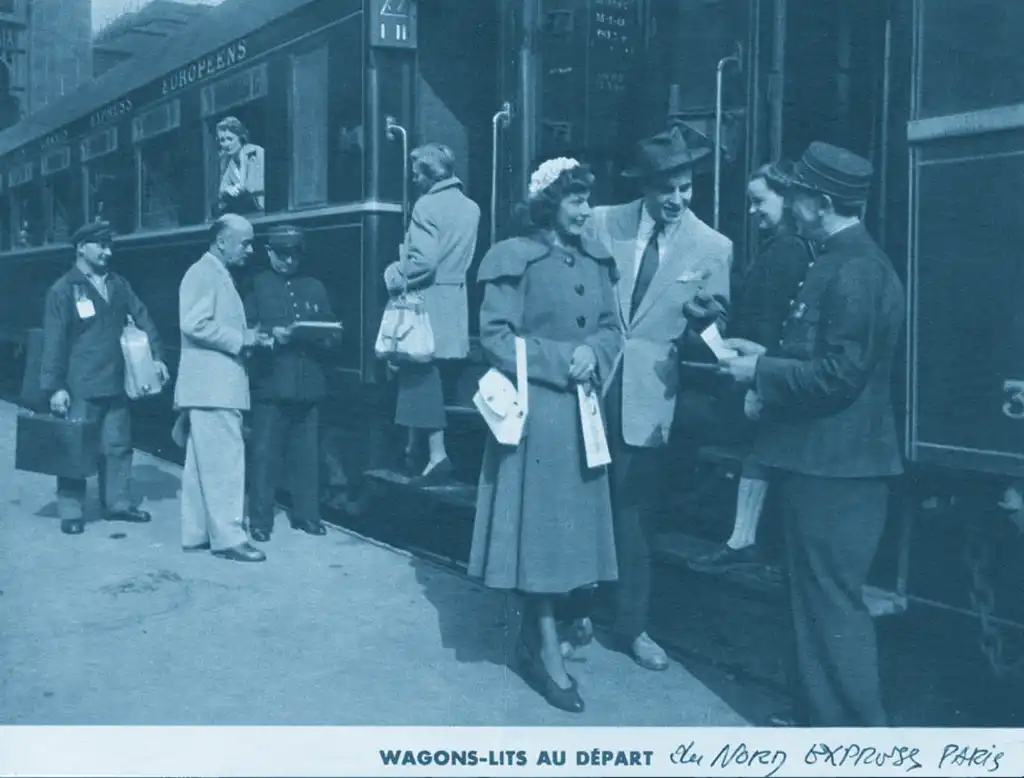

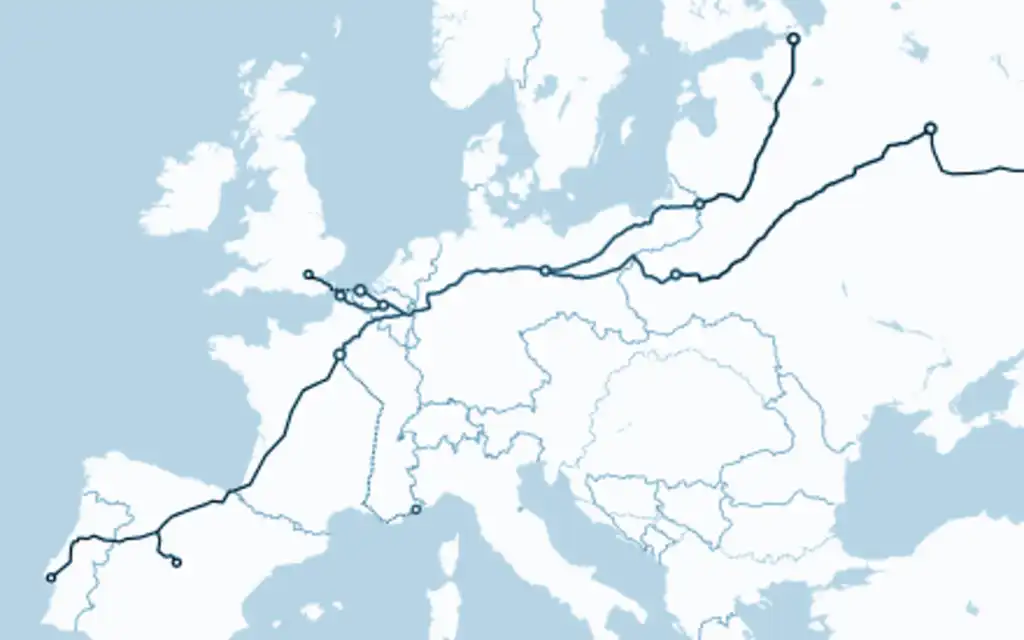

Der belgische Eisenbahnpionier Georges Nagelmackers, der auch die Compagnie Internationale des Wagon-Lits (CIWL) gegründet hatte, zudem bei der Entwicklung des Orient-Express eine führende Rolle spielte und bei der Olympiade 1900 in Paris die Gold-medaille im Gespannfahren gewann, hatte die grandiose Idee zu einer Eisenbahnverbindung von Lissabon nach Sankt Petersburg. Aber die Vision scheiterte an der Komplexität der politischen und administrativen Gegebenheiten. Doch Nomen est Omen. Also Nägel mit Köpfen, sodass das Projekt in zwei separaten Fernlinien realisiert wurde. Voilà, der Sud-Express Lissabon - Paris sowie der Nord-Express Ostende/Paris - Sankt Petersburg ab 1896. Die Blütezeit des Nord-Express als exklusive Luxuslinie par excellence, die bereits ab 1899 täglich verkehrte, endete mit dem 1. Weltkrieg. Bis dahin fuhr der Nord-Express von Paris und Ostende, dort mit Anschluss nach London, über Hannover, Berlin und dem heutigen Daugavpils in Lettland nach Sankt Petersburg mit Kurswagen nach Riga. Von Berlin ging es ab 1900 zweimal die Woche nach Sankt Petersburg und Riga, einmal wöchentlich nach Warschau und Moskau. Für die Reisen zu den russischen Destinationen gab es eine Umsteigestation an der damaligen russischen Landesgrenze; von dort ging die Fahrt in den auf die russische Breitspur ausgelegten Luxuswaggons weiter. Rund 52 Stunden war man von Paris bis Sankt Petersburg in den komfortabel ausgestatteten, dunkelbraunen Waggons nebst vier Schlafwagen und einem Speisewagen unterwegs. In Daugavpils gab es sogar Anschluss an die Transsibirische Eisenbahn bis nach China. Mit dem Kriegsausbruch ging jedoch die prächtige Ära dieses exquisiten Reisens, quasi Haute Couture auf Schienen, jäh zu Ende. Das fast mythologische Renommee des Orient-Express und das wildromantische Image der Transsib blieben dem Nord-Express indes verwehrt.

Der unaufhaltsame Niedergang des Nord-Express

Da nach Kriegsende das Deutsche Reich verpflichtet war, dass internationale Expresszüge das Reichbahnnetz nutzen durften, wurde der Betrieb des Nord-Express ab 1921 als D-Zug mit Schlafwagen von Paris bis Warschau wieder aufgenommen. Vorübergehend befuhr er die Strecke unter dem Namen Paris-Berlin-Riga-Varsovie-Express. Erst ab 1927 verkehrte der Nord-Express wieder als Luxuszug mit Schlaf- und Speisewagen von Paris und Ostende sowie Calais - mit Anschluss nach London - über Berlin nach Warschau und Riga. Aber nicht mehr nach Moskau und Sankt Petersburg, weil bei den neuen Machthabern im Kreml Luxus jedweder Art verpönt war. Ab 1934 gab es einen Kurswagen von Ostende über Berlin, Breslau und Lemberg bis Bukarest. Zur Anbindung Skandinaviens wurde ab 1935 ein Schlafwagen über Hamburg bis nach Kopenhagen eingesetzt; von dort ging es weiter nach Oslo und Stockholm. Ziel dieser zusätzlichen Streckenführungen war es, nach Überwindung der Weltwirtschaftskrise neben der nun kürzeren West-Ost-Route von Paris bis Warschau vor allem die skandinavischen Länder und Südosteuropa in das bestehende Normalspur-Netz zu integrieren. Der ab 1929 in Betrieb genommene Pullman-Express Ostende - Köln beförderte bis 1933 die Kurswagen des Nord-Express von Ostende nach Berlin, Riga und Warschau. Dank einer neugebauten Streckenführung in Polen verkürzten sich die Fahrzeiten nach Warschau und Riga. Zwar wurde ab 1930 die Attraktivität mit den höchst komfortablen Schlafwagen der Klasse Lx erhöht, doch das Reiseaufkommen östlich von Berlin ließ merklich nach, sodass die Strecke bis Warschau nur noch dreimal die Woche bedient wurde, wohingegen die Strecke westlich von Berlin täglich angeboten wurde. Ein 1927 geplanter Luxuszug aus Schlafwagen der Compagnie Internationale des Wagon-Lits konnte nicht realisiert werden. Der Nord-Express verkehrte noch bis zum Ausbruch des 2. Weltkriegs bis zur polnisch-russischen Grenze und nach Warschau. Trotz der Erschließung neuer Märkte mit Skandinavien, Polen und Südosteuropa konnte der Nord-Express nicht mehr den Status seiner Blütezeit bis 1914 zurückgewinnen. Die Folgen der Weltwirtschaftskrise sowie die neuen politischen und ökonomischen Strukturen in Europa dämpften die Erwartungen. Auch war das Segment Luxusreisen buchstäblich mit dem Aufkommen des Zeppelins und dem beginnenden Flugverkehr in die Luft gegangen. Zudem lockte die „Neue Welt“ zur Atlantiküberquerung. Mit dem Untergang der Belle Époque war auch der Glanz des Nord-Express verblasst.

Nach den 2. Weltkrieg hinderte der Eiserne Vorhang ein Remake des Nord-Express. Er verkehrte als arg geschrumpftes Übrigbleibsel ab 1946 auf der Route von Paris über Aachen, Köln, Münster, Hamburg und Flensburg, ab 1963 über Lübeck und die Vogelfluglinie, bis Kopenhagen und retour. Trotz Schlafwagen nach Oslo und Stockholm verlor der Rumpf-Express als internationaler Schnellzug D 11/12 zusehends an Renommee und wurde letztlich zum Massenverkehrsmittel, zudem die Kategorie Luxuszug abgeschafft worden war. Die Schlafwagen nach Skandinavien wurden Mitte der 70-er Jahre nicht mehr mitgeführt, als D 232/233 endete die Ära letztlich 1997. Wahrlich auf der „Strecke geblieben“: Paris-Nord - St-Quentin - Aulnoye - Maubeuge - Jeumont - Charleroi Sud - Namur - Liège-G. - Verviers - Welkenraedt - Aachen - Köln - Düsseldorf - Duisburg - Essen - Gelsenkirchen - Münster - Osnabrück - Bremen - Hamburg Hbf - Lübeck - Puttgarden - Rødby F - Nykøbing - Næstved - København H

A apropos. „Mord im Orientexpress“ ist ein Evergreen. Doch der Hitchcock-Krimi „Der Fremde im Zug“ kam mit dem Titel „Verschwörung im Nordexpress“ 1952 in die deutschen Kinos. „Kressin stoppt den Nordexpress“ hieß 1971 ein Krimi aus der Serie „Tatort“.

Und die Moral von der Geschicht? Schon damals hatten Pioniere und Visionäre das Ziel, unser Leben nachhaltig zu einem Besseren zu gestalten. Unser Learning ist, dass Bedenkenträger und neuerdings Cancel Culture in ihrem Klein-Klein blindlings stets diesen kühnen Vorhaben das Wasser abgraben und das Licht ausschalten. Verstärkt wird diese Blockadehaltung gegen Innovationen und Wandel auch durch die in der Sozialpsychologie bekannte Negativspirale. Heißt, man opfert seine Idee und beugt sich pseudo-demokratisch einer „gefühlten“ Meinungsmehrheit meist aus Furcht vor kollektiven Sanktionen. „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“ funktioniert indes nur, wenn feste Entschlossenheit und der erforderliche Mut aufgebracht werden.

Quellenhinweis

Das Schild stand im Schaufenster von Menzels Lokschuppen & Töff-Töff, Friedrichstraße 6, 40217 Düsseldorf