Quantum Leap

Disruption als Chance: Warum "schöpferische Zerstörung" uns voranbringt

"The enormous multiplication of power, the ‘quantum leap’ to a new order of magnitude of destruction." – Merrill Perlman, ehem. Copy Editor, The New York Times

Warum dieser Satz nicht nur Zerstörung meint, sondern den unverzichtbaren Motor für Fortschritt. Eine Reise vom Dampfkessel zur Digitalisierung.

Dieter Feige, Oktober 2019 verfasst

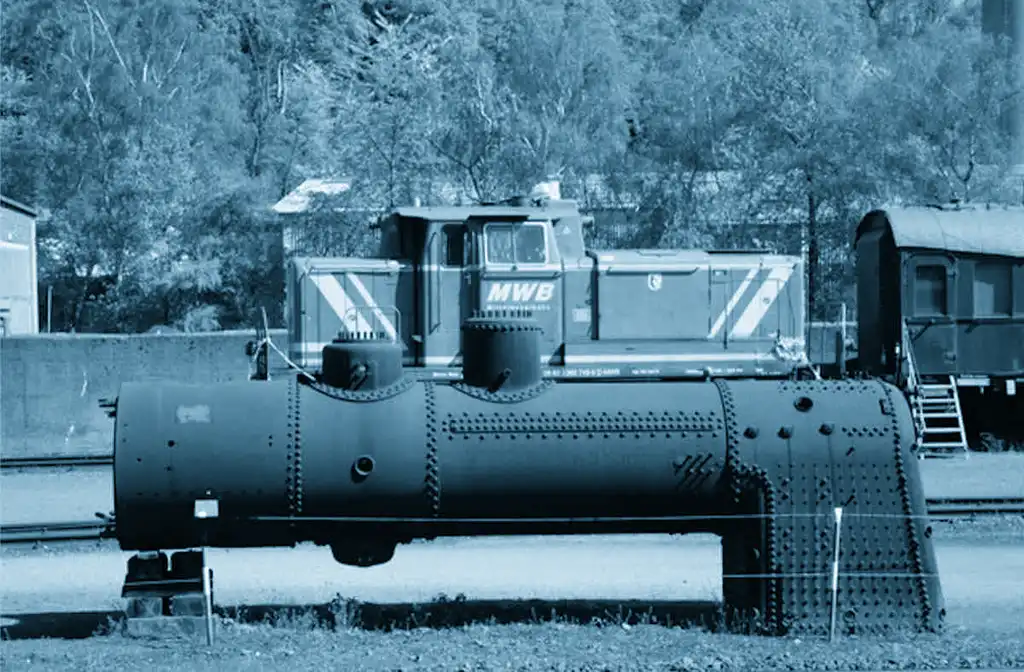

Innovationen – dieser Sammelbegriff für Weiterentwicklungen – hinterlassen Spuren. Wie diese hoffnungslos auf der Strecke gebliebene Dampflokomotive. Amputiert, des Fahrwerks beraubt, steht sie da, rostend, ein Symbol der Vergänglichkeit im Freilichtmuseum. Ihr Dampfkessel, einst das pulsierende Herz eines "loco motivus" (vom Platz beweglich), ist außer Dienst. Doch dieser Anblick sagt uns mehr, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Er ist ein markantes Symbol für technologischen Fortschritt, für Innovation. Denn er birgt einen hohen Wert, der über seine sichtbare Vergänglichkeit hinausgeht: Diese Lok war in ihrer erfolgreichen Betriebsgeschichte ein Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung, für die nächste Generation von Technologie, die letztlich zu ihrem Stillstand führte. Technologie bleibt eben nicht auf der Stelle stehen.

Innovation verstehen: Inkrementell, Radikal, Disruptiv

Der vom Ökonomen Joseph Schumpeter geprägte Begriff der Innovation fächert sich bekanntlich in drei Stufen auf:

1. Inkrementelle Innovation: Dies sind die meisten Neuerungen, die aus einem Vorgänger hervorgegangen sind. Die ausgediente Dampflok ist hierfür ein Sinnbild. Für die meisten Neuerungen gilt das Symbol n+1, denn sie haben stets einen potenziellen Nachfolger. Sie sind letztlich eine Übergangslösung in einer evolutiven Entwicklungsreihe. Denken Sie an die Entwicklung der Dampflokomotive selbst – von Stephensons "Rocket" (1829) bis zur "S1" der Pennsylvania Railroad (1946).

2. Radikale Innovation: Diese werden zumeist mit Revolutionen gleichgesetzt, da sie nicht allmählich, Schritt für Schritt, erfolgen. Bei ihrem Start verändern sie vor allem bestehende Strukturen, zerstören sie indes nicht zwangsläufig. Ein Beispiel hierfür wäre der Transrapid, die Magnetschwebebahn. Der Transrapid behielt das bewährte Verkehrswegesystem der Trasse bei, verlegte die Fahrspur nur in die Höhe. Der revolutionäre Effekt war die neue Antriebstechnologie, bei der Fahrzeug und Fahrweg in ihrem Zusammenwirken einen Motor bildeten.

3. Disruptive Innovation: Diese verändern generell den Status quo. Oft werden hier Beispiele aus der Digitaltechnologie genannt: Elon Musk mit Tesla, Jeff Bezos mit Amazon, oder Larry Page mit Google als Disruptoren und Schrittmacher. Doch gilt der Qualitätsgrad "Disruption" nur für die Errungenschaften der digitalen Welt?

Mitnichten! Die Geschichte hält etliche Persönlichkeiten bereit, die auf ihre Art eine disruptive Innovation mit nachhaltiger Wirkungsgeschichte zustande gebracht haben: Christoph Kolumbus, der den Seeweg nach Indien suchte und in der Neuen Welt Anker lichtete. Der Erfinder in Serie, Thomas Alva Edison, "Zauberer von Menlo Park", der die Glühlampe erfand. Nicht zuletzt der kürzlich verstorbene Astrophysiker Stephen Hawking, der Black Holes mathematisch postulierte, die später mit Teleskopen im Universum vorgefunden wurden.

Die Angst vor Disruption: Warum uns das Unbekannte unbehaglich ist

Weil neu im Portfolio der Markanzwörter, ist der Begriff "Disruption" bei vielen Zeitgenossen mit Angst besetzt. Schon der Wortbestandteil „rupt“ klingt unsympathisch: abrupt, korrupt, eruptiv. Diese Wörter lösen Befürchtungen aus, von gleich intensivem Bedrohungsgefühl wie beispielsweise bei Vulkanausbrüchen oder Tsunamis. Disruptionen suggerieren den Charakter der Unberechenbarkeit von Prozessen, schüren das vorauseilende Trauma des Ungewissen und bewirken die Angst vor Steuerungs- und Kontrollverlusten.

Diese Ur-Angst, die disruptive Transformationen auslösen, führte dazu, dass in früheren Zeiten disruptiv agierende Rulebreaker oft der Verfolgung ausgesetzt waren. Denken Sie an den Naturphilosophen und Astronomen Giordano Bruno, der auf dem Scheiterhaufen starb, an Galileo Galilei, den die Inquisition zwang, seinen Lehren abzuschwören, oder an René Descartes, der in die Niederlande floh. Dabei haben ihre bahnbrechenden Ideen die Welt zum Positiven hin verändert und die Entwicklungen von Wissenschaften und Aufklärung erst angestoßen.

Wenn wir uns noch einmal das Bild der ausgedienten Dampflokomotive vor Augen halten, könnten wir konstatieren: Bei inkrementellen Innovationen können die müden Beine nicht mehr Schritt halten. Radikale Innovationen stellen die Technik letztendlich auf gänzlich neue Beine. Und disruptive Innovationen ziehen einem sogar den Boden unter den Füßen weg.

Aber warum wird es uns bei Disruptionen so unbehaglich? Darüber geben uns in wenigen Worten die Naturwissenschaften Auskunft. Uns ist die Ruhe einfach eigen, weil Ruhe biologisch unbestritten der energetische Idealzustand der Lebewesen ist. Oder die Trägheit, wie die Physiker dieses Phänomen zum Kardinalprinzip erheben, welches das regungslose Verharren der Körper in ihrem Zustand beschreibt. Diese Ruhelage bewirkt höchste Stabilität und Verzicht auf Energieverbrauch. Aus diesem bequemen Bewegungszustand indes nun freiwillig oder auf Anraten des Arztes durch Aufbringung von Eigenenergie auszubrechen, nennt man allgemein Sport – eine Erfindung der Engländer im 18. Jahrhundert, als dort mit der industriellen Revolution die Phänomene der Bewegung und Beschleunigung aufkamen. "Move your body!"

Dieses physikalisch konstatierte Beharrungsvermögen betrifft nicht nur den Körper an sich. Wie die Neurobiologie es uns wissen lässt, sind die Abläufe im neuronalen System gleichfalls chemo-physikalischer Natur, unterliegen also auch der Schwerkraft. Das Denken als Akt einer körperbefreiten Aura im Dualismus von Geist und Materie ist wissenschaftlich längst entzaubert. Deshalb fällt es uns oft so schwer, liebgewonnene Gewohnheiten aufzugeben, eingefahrene Gleise zu verlassen, zuverlässige Produkte und Systeme sowie erprobte Einrichtungen auf den Prüfstand ihrer Zukunftstüchtigkeit zu stellen.

Stillstand ist Rückschritt: Die Notwendigkeit disruptiver Lösungen

Stillstand können wir uns aber nicht erlauben. Somit ist "loco motivus" im übertragenen Sinne ein Appell und Anspruch, dass wir als "homo faber" im Zuge der technologischen Entwicklung nicht in der Ruhe verharren dürfen, in der die oft zitierte Kraft wohnt. Deutschland hat sich leider in ein Biedermeier 2.0 eingesponnen und auf etlichen Feldern den Anschluss verpasst.

Angesichts der großen Herausforderungen infolge des Klimawandels, des drohenden Kollapses etlicher Ökosysteme und der Bevölkerungsentwicklung brauchen wir disruptive Lösungen. Merrill Perlman vergleicht Disruption mit einem Quantensprung. Quantensprünge setzen natürlich energetisch ein hohes Maß an Veränderung und Wandel frei. Doch diese Art von "Zerstörung" ist einfach unabdingbar, sollen Wachstum und Fortschritt in einer umweltverträglichen und zukunftstauglichen Weise weiterhin leitende Prinzipien des Projektes Menschheit sein. Es ist schöpferische Zerstörung, wie das neue Troja auf den Trümmern des alten Troja errichtet wurde. Ingenieure und Techniker nennen diese Transformationen Re-Engineering.

Die DNA von Disruptoren: Vision, Courage, Überzeugungskraft

Welche Eigenschaften zeichnen Disruptoren im Vergleich mit professionellen Entwicklern und wissenschaftlichen Forschern aus? Das lässt sich beispielsweise an der Person Christoph Kolumbus verdeutlichen:

- Klare und tragfähige Vision: Disruptoren stützen sich auf aktuelle Fakten und valide Erkenntnisse. Kolumbus war von den Vermutungen der antiken Philosophen überzeugt, die Erde sei eine Kugel und keine Scheibe.

- Courage, Standfestigkeit und Überzeugungskraft: Sie müssen sich gegen Widerstände durchsetzen, Menschen überzeugen und mit deren Hilfe ihre Vision in die Tat umsetzen. Kolumbus konnte den spanischen König nach mehreren Anläufen für sein Vorhaben gewinnen.

- Risikobereitschaft: Disruptoren dürfen die Risiken nicht scheuen, die mit ihrer Mission verbunden sind. Die erste Fahrt der Expeditionsflotte verlief dramatisch, stand kurz vor dem Abbruch; es dauerte in unbekannten Gewässern zweieinhalb Monate bis zum Anlanden in der Neuen Welt.

- Team-Motivation und -Begeisterung: Disruptoren müssen ihr Team motivieren, begeistern und mitnehmen. Trotz vieler Pannen auf der Fahrt Richtung Westen konnte Kolumbus stets die Crew davon überzeugen, das Ziel Indien zu erreichen, Meutereien im Ansatz verhindern und die Seeleute motivieren, trotz aller Entbehrungen nicht aufzugeben. Er war der Held, als sie Anker warfen. Sein Investor, die spanische Krone, wurde zur Weltmacht, in deren Reich die Sonne nie unterging.

Disruptoren brechen immer in ein Niemandsland auf. Ihre Strategie ist nicht frei von Unwägbarkeiten; deshalb fahren sie im Sichtflug. Wie der antike Held Odysseus. Seine Reise, gespickt mit Beinahe-Kollisionen und Worst-Case-Szenarien, fand letztlich ihren Zielort Ithaka.

Wichtige Unterscheidung: Echte Disruptoren vs. affektive Störung

Aber Achtung! Verwechseln dürfen wir diese Menschen, die uns mit disruptiven Innovationen nach vorne bringen wollen, nicht mit einem Persönlichkeitstypus, der laut aktueller DSM-5 (fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) eine disruptive Affektregulationsstörung aufweist. Dieses von der Norm abweichende Verhalten wird mit der Etikette "disruptiv" katalogisiert. Damit wird der Begriff leider wieder zu einem Reizwort mit bitterem Beigeschmack. Prominente Vertreter dieser Störanfälligkeiten schaffen fast tagtäglich Schlagzeilen: Schnell reizbar und verärgert reagieren sie unangemessen und spontan mit schweren Wutausbrüchen und aggressiven Beschimpfungen. Ihre rabulistische Rhetorik wird noch mittels entsprechender Körpersprache verstärkt. Diese Menschen haben aber mit Innovatoren disruptiver Qualität gar nichts gemein. Im Übrigen treffen wir diesen Menschentyp häufig in der Historie an, beispielsweise Nero, Hitler, Mussolini.

Fazit: Der unaufhaltsame Drang zur Veränderung

In etlichen Branchen herrscht Phlegma. Die inkrementelle Optimierung von Produkten reicht im globalen Wettbewerb nicht aus. Die Produktzyklen werden immer kürzer; irgendwann sind die Potenziale erschöpft und ausgereizt. Nokia zum Beispiel hat dieses Schicksal bereits ereilt. Das iPhone entwickelt sich gleichfalls zum Auslaufmodell, der iPod verliert angesichts von Streaming seine Bedeutung.

Gesucht sind also Menschen mit Visionen und Ideen über den Tellerrand hinaus, die zudem couragiert sind, Hürden und Klippen zu meistern, ihr Ziel fest im Auge zu behalten, mit Charisma und Überzeugungskraft ihr Team zu motivieren und mitzureißen, mit der Fähigkeit zu begeistern, um mögliche Durststrecken ohne Frustration zu überstehen. Wie Christoph Kolumbus, Johannes Gutenberg, die Gebrüder Wright, Nikola Tesla.

Es ist Zeit, die Angst vor der schöpferischen Zerstörung abzulegen und Disruption als das zu sehen, was sie wirklich ist: der Motor für eine lebenswerte Zukunft.